|

|

| HOME > 環境施設整備関連 > ニュースレター

> No.8 2004年 12月号 |

|

No.8 2004年 12月号

|

|

| |

|

|

我が国では、従来から行われてきた一般的なごみ処理として、「焼却処理」があります。

この焼却処理では、次世代型と呼ばれる「次世代型ストーカ炉」も開発され、ダイオキシン類等の有害物質の更なる除去に大きく役立っています。

この他にも、「ガス化溶融処理」、「生ごみを堆肥化する技術」、「炭化する技術」等があり、これらの手法を用いごみ処理を行っています。

今回は、従来から行われてきた焼却処理の代表的な2方式について説明します。

|

|

|

ごみ焼却の目的は、1.減量化、2.無害化、3.無臭化であり、焼却によってごみを衛生的に処理できるとともに、ごみをそのまま埋立てするのに比べて埋立地の容量を少なくすることができます。 |

|

|

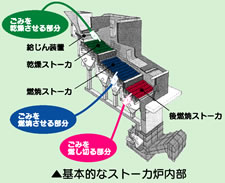

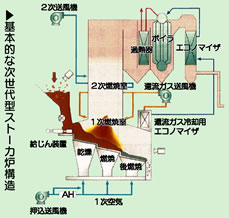

ストーカ式焼却炉は長年の安定運転実績に裏打ちされた完成度の高い焼却技術であり、国内の一般廃棄物処理施設の大半を占める割合となっています。

焼却炉内は、「ごみを乾燥させる部分」、「ごみを燃焼させる部分」、「ごみを燃やし切る部分」が階段状になっており、投入されたごみはこれらの部分を段々に移動し、約1時間半から2時間で灰になります。 |

|

|

|

|

近年の廃棄物焼却施設には、環境負荷の一層の低減に加え、エネルギー利用の高効率化が求められています。

「次世代型ストーカ式焼却炉」は、ストーカ式焼却炉をベースに

1.有害物排出の極小化、

2.焼却灰のクリーン化、

3.熱回収システムの効率化、

4.幅広いごみ質に対応した安定・連続運転等、環境負荷の低減やエネルギー利用の高効率化を強固にした焼却炉です。 |

|

次世代ストーカ炉と従来型ストーカの比較

| |

次世代型ストーカ炉 |

従来ストーカ炉 |

| 空気比 |

1.30 |

1.60 |

| 排ガス量 |

次世代型ストーカ炉では従来式よりも低空気比運転を行うため約30%の排ガス削減となります。 |

| CO濃度 |

不完全燃焼によって発生する一酸化炭素が、低空気比燃焼でも従来式とほぼ同様の5ppm未満です。 |

| NOx濃度 |

燃焼時に発生する窒素酸化物排出が、従来式の約半分です。 |

| ダイオキシン類 |

煙突からのダイオキシン類濃度は、次世代型及び従来式とも0.001ng-TEQ/立方メートル台の十分に低い値です。 |

|

※参考文献:廃棄物学会研究会講演論文集

|

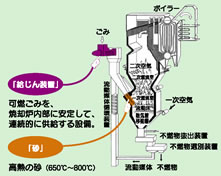

焼却炉内には「砂」が入っており、下から空気を吹き込むことによって沸騰したお湯のように躍り出します。

この「砂」を熱くし(650℃〜800℃)、この中に細かくしたごみを投入すると瞬時に燃焼し、灰になります。 |

|

|

|

|

塩谷広域圏内(矢板市・塩谷町・氏家町・高根沢町・喜連川町)から排出された可燃ごみは、地元の皆様のご理解とご協力により、氏家町松原にある「塩谷広域環境衛生センター」において、1978年(昭和53年)から焼却処理されております。現在の処理施設は、平成2年度から稼働しており、「ストーカ式焼却炉」を採用しております。 |

|

※ガス溶融処理方式等の処理技術も掲載する予定です。

| 訂正:ニュースレターNo7(2p)の中で、「1990年の焼却施設稼働以来・・・」とありますが、これについては、「1978年(昭和53年)」からの稼働であります。 |

塩谷広域圏内の事業所から搬出されてくる「可燃ごみ」は年々増加し、平成15年度は8,000tにも迫る勢いとなっております。

これら事業所から搬入されてくる「可燃ごみ」の中には、リサイクルして再利用できる「紙」がたくさんふくまれています。

各事業所の皆さんも、ご家庭でごみの減量化・資源化に取り組んでいますように、お勤め先のお店や会社、工場でも「紙」リサイクルを進めていきましょう。 |

古紙は3種類に分類できます。 |

新 聞 |

段ボール |

| 雑紙 |

雑誌 |

広告・コピー用紙・封筒

包装紙・書類全般 など |

|

|

社内でこんな事をしてみては |

| (1) |

社内で使う紙製品は再生紙のものを使用する。 |

| (2) |

コピーで失敗した紙も裏面を利用する |

| (3) |

紙のリサイクルボックスを設置する。 |

|

| 「ニュースレター」及び「ごみ処理行政」に対するご意見・ご提案をお気軽にお寄せください。 |

| 問い合わせ先 |

|

| 〒329-1572 |

栃木県矢板市安沢3622番地1

塩谷広域行政組合

次期ごみ処理施設整備担当 阿久津・鈴木・印南

TEL.0287-48-2760

FAX.0287-48-0463 |

|

|

|

| |

|